| Soldat au dépôt d'Evreux | ||||||

| Vendredi

14

août 1914 Albert Thierry n'est pas au front, il stationne à la caserne Amey d'Evreux (dépôt du 28e RI). Voir une carte postale de la caserne Amey.  1. Il s'agit probablement de Suzanne Jacoulet, fiancée de l'auteur depuis juillet 1914. |

Le

matin,

marche. Au retour, cinquante hommes réclamés pour

former

la section de départ, on demande des volontaires.

J’y

pense, j’y hésite, j’y souffre ; - un

homme

débrouillard m’ayant volé cette gamelle

que

Sitzmann m’avait procurée, je tombe dans la

mélancolie ; enfin sorti au feu de midi pour mettre mes

cartes

à la poste, ayant lu les exploits magnifiques (anciennement

magnifiques) du lieutenant Bruyant et du brigadier Escoffier, je

m’y décide. Mais l’après-midi, trop tard ; c’est le matin qu’il fallait s’inscrire. Et comment déclarer devant quatre cent cinquante hommes que je me considère comme un soldat d’élite ? J’ai l’âme des grandes actions, mais je n’en ai pas le corps. Pas la voix, pas la prestance, pas le bagout. Toute ma grandeur, supposé qu’il y ait grandeur, est ainsi toute intérieure. Lettre de S. (1), la première ! qu’elle est douce ! et cette prière admirable : « Seigneur, protégez ceux qui combattent pour la justice ! » ranime ma tristesse de ne pas avoir saisi l’occasion de me joindre à ces huit volontaires. Mélancolie, mélancolie… Sommeil sur la paille écrasée. Vers deux heures un orage magnifique, les éclairs illuminant en rose nos douze fenêtres, le tonnerre roulant ses chars, toute cette salle immense et couverte d’hommes agonisant dans le sommeil pliant comme une planche… |

|||||

| Dimanche 23 août 1914 | …

Quitterai-je ce jour, ma chérie, aujourd’hui jeudi

où j’écris, quitterai-je ce dimanche,

et enfin,

quoique j’aie cette naïveté profonde de

pas y croire

(car au fond n’est-ce pas dire que la Providence doive

s’occuper de moi sans que moi je m’occupe

d’elle ?),

et enfin peut-être est-ce le dernier dimanche où

nous nous

serons vus en cette vie ! quitterai-je ce dimanche sans y repenser,

sans vous en remercier du fond du cœur ? … Ma

Femme, ma

compagne pour la vie et pour la mort, jamais je n’oublierai

ce

chemin vert, ces tristes ormes, ce baiser contenu, ni ce bras tendu

blanc à l’extrémité de

l’ombre… Je finis (les finirai-je ?) les lignes de cette page à Achères, le vendredi de ce départ si précipité, si désordonné, si content cependant, parce que c’est le départ, et parce que vous m’encouragez par une petite carte si tendre, si brave, si intimement pensée avec notre pensée. Je ne pense pas nous mourions ; mais si nous mourions, nous aurions tout eu de la plus noble vie. Mais sitôt que je l’écris, je sais bien que non. O mon amie, puisse cette épreuve-là nous être épargnée ! Cependant, si par un mystère indicible de la réversibilité elle était nécessaire à notre victoire, soit ! Soit ! Soit ! De ce cœur tout vrai où notre amour et notre devoir sont une seule chose, comme je vous chéris ! et dans ce chérissement je reste capable de sacrifice : mais je l’ai toujours été. Mais je consens au sacrifice enfin sans orgueil, non plus pour moi, mais pour la Justice et pour Vous ! |

|||||

| Lundi 24 août 1914 | L’après-midi,

champ de manœuvres, déploiement en tirailleurs,

couchez-vous ! Couché par terre, je baise cette terre et

cette

triste petite herbe, et je sens soudain combien le patriotisme est de

la même espèce que l’amour, et combien

comme lui il

comporte la mort. Mais le soir, nous apprenons l’occupation de Lunéville, la reculade en Lorraine, toute cette inquiétude et presque ce déshonneur. Stander, le Lorrain me dit combien la volerie, la mendicité, le désordre lui répugnent dans cette armée qui n’est pas tout à fait une armée ; je pense aux enfants fusillés, à Claude, à Suzanne fille de Hamp, et je tombe dans une détresse invincible. |

|||||

| Mardi

25 août 1914 1. En effet, le 22 aôut, les forces françaises ont été fortement éprouvées et les pertes sont énormes. Voir à ce titre, l'article d'Alain Arcq sur le premier combat du 28e RI à Leernes près de Charleroi. |

…Encore de mauvaises nouvelles, la grande bataille de Belgique une défaite (1), et la reculade de Lorraine préparant la reculade en Alsace. Détresse du soir. Je sens alors qu’elle serait la plus amère de mes peines : non pas l’infirmité quoique bien dure, non pas la séparation puisqu’il n’y a pas de séparation, non pas la mort, ah Seigneur, c’est si simple ! Mais la ruine, mais la dégradation, mais le déshonneur de la France, le pays le plus noble du monde. Affreuse veillée et cruel sommeil. | |||||

| Mercredi 26 août 1914 | Le

matin,

pluie ; et malgré cette pluie, revue d’armes !

sous les

tilleuls du Mail. Je médite les menaces sur la France,

l’injustice et l’équivoque au milieu de

ces guerres,

le long fleuve de deuil au milieu duquel roulent ces trains

chargés de régiments et couverts de fleurs, et

l’amour, avec ce mystère des Personnes,

ô pauvre

petit garçon fusillé, si cruellement

inintelligible… Arrive une compagnie du dix-huitième territorial, pas équipés ni habillés tous, munis de fusil Gras, et l’air minable ; on dit qu’ils ont quitté les dépôts d’Avesnes devant les Allemands. Ô misère ! ô fureur de n’y pas être ! La pluie continue, pas d’exercice, pas de service pour nous équiper. Et cependant, il est impossible que nous ne partions pas secourir nos frères à cette frontière du Nord, franchie avec retard, mais enfin et hélas ! franchie. Sortie avec Sitzmann dans la ville pluvieuse ; les nouvelles un peu meilleures, pas prodigieusement meilleures, le peuple ordinaire, les drapeaux ironiques, enfin je contrains ces peines, je chante un peu… Puis sommeil. Petits enfants, priez pour la Justice ! |

|||||

| Jeudi 27 août 1914 | … On demande encore des volontaires, et on dit qu’ils partent le lendemain : j’en ai assez et je me fais inscrire. Modestement, au bureau, sans que personne y fasse attention, sans que je le dise à personne, sauf à Sitzmann qui m’a devancé et qui m’approuve en son patois. Moi solitaire, j’en éprouve une profonde joie et je sais que Suzanne sera contente. | |||||

| Le départ pour le front et les longues marches de la retraite | ||||||

| Vendredi 28 août 1914 | Une

marche

de 30, de 36, de 40 kilomètres, ayant

été

annoncée, nous partons à 5 heures moins le quart,

par un

matin de brouillard menaçant de pluie, et où les

tours de

la cathédrale prenaient une charmante couleur

plombée. La ville, puis la route de Pacy-sur-Eure, puis le champ de manœuvres, la station d’aviation, l’horizon des deux peupliers en cathédrale, d’autres lignes si légères d’arbres estompés ; marchant dans l’herbe mouillée sous de beaux ormes à branchages, et de grands érables, voici un village éloigné qui est Saint-Aubin du Vieil-Evreux, mais à peine dépassé, halte et ordre, par le cycliste, de rentrer immédiatement. Nous rentrons. Evreux lacustre, maisons blanches parmi les bois, comme des tours crayeuses ; et arrivés, nous partons ! ce soir, cette nuit, à midi ? Désordre immense pour compléter l’équipement ; souliers, jambières, hommes qui marchent, hommes qui ne marchent pas, volontaires ; (j’en suis, mais çà ne compte plus, c’est une volonté de la Providence que de m’accorder cet honneur au dernier jour) ; manchons, soupes, musettes, plaques d’identité, indemnités de route, courroies de bidon, enfin confusion universelle. Non pas les volontaires seulement, mais tout le monde : deux cent cinquante hommes. Nous partons. Sur les rangs une boule de pain, des cartouches, une baguette de fusil, mais pas de quart, pas de gamelles, etc… Drapeaux, fleurs et jeunes femmes dans les rues d’Evreux. L’une, sur la place de la Cathédrale, crie : « tuez-les tous, qu’il n’en reste plus, de cette sale graine ! » Et des Marseillaises, mais enfin aussi pas mal de larmes. Nous formons le vingt et unième wagon d’un train de marchandises ; une petite fille me serre la main la dernière, les femmes de la rue Saint nous saluent, les dernières, et en route aux sons du clairon et de la Marseillaise. Temps splendide, beau ciel, beaux nuages, belle lumière, et l’inclinaison de ces beaux coteaux fait de toute cette campagne française un assemblage de livres admirables. En route ainsi par ces belles campagnes moissonnées, d’une teinte si douce sous le beau soleil incliné ; voilà donc ce qu’il s’agit de défendre, et ces belles eaux, et ces chers arbres des Mureaux, de Villennes, de Poissy. Halte à Achères, de cinq heures et demie à huit heures moins un quart, désordre, changement de wagon, brutalité à dévaliser là des dames de la Croix-Rouge offrant des fruits, des gâteaux, du pain blanc. Je me contente de regarder de loin une petit fille blanche et grise, avec un petit bonnet noir et blanc, douce fleur de grâce au milieu de ce que je n’oserais peut-être plus appeler la face bestiale de l’Homme ! Soldats anglais que nous acclamons, qui nous acclament. Départ à la nuit au feu de quelques lampes blanches et d’une étoile. Mais nous nous arrêtons, sur une voie de garage, on mange, on boit, on calme un ivrogne, on chante. Des romances et de la grande poésie ; ces quarante hommes sous la lanterne, ces armes, ces sacs, ces glissières fermées, ces soupiraux barrés de barres de fer, et moi regardant glisser une belle étoile blanche entre ces deux arbres : elle descend vers la droite ; sommeillant assis sur la gamelle d’un sac, je la vois plus basse à chaque fois que je me réveille, et d’une façon indistincte je pense à la France, à Paul, à Jacques, à Victor, à Eugène, au travail de tous les morts et au glissement monotone des mondes… |

|||||

| Samedi 29 août 1914 1. Que fait le 150e RI dans ce secteur ? S'agit-il de troupes de réserve qui vont rejoindre leur régiment ? |

Vers

trois

heures, nous repartons par une nuit tiède et cendreuse.

Impossible de reconnaître les villes et les gares ; sans

doute,

c’est la grande Ceinture. Argenteuil ? Stains ? Le Bourget ?

Noisy-le-Sec ? Longue halte où nous voyons

défiler des

fantassins, des artilleurs, des caissons, des canons, des voitures, des

revenants de Mulhouse, un peuple sans fin dans le jour brumeux et la

fumée. Et on dit que nous allons à Soissons,

à

Maubeuge ou à Lérouville. Nous traînons deux heures, trois heures, à Noisy-le-Sec. Le brouillard levé, il fait très beau : je pense à ces enfants si proches, à moi ici … O Victoire, Victoire, je veux bien comme ce petit garçon être sacrifié pour vous. Désilé sans fin de canons, de caissons, de soldats revenant de Mulhouse, de blessés, de racontars sur ces blessés et ces blessures ; d’autres qui viennent. Immensité de l’encombrement et pourtant de l’ordre, d’un ordre assoupli. Départ ? on rejoint le Nord ? Chaud, soif, sommeil. Longue halte au Bourget, puis un élan. Ça, mon Dieu, c’est Laon et Soissons, voici Mitry-Claye. Une pensée à T. Allons, si je meurs, qu’ils survivent, eux, mes pensées et Suzanne ! Longue halte à Crépy-en-Valois. Voici le 150e (1) qui vient de Saint-Mihiel et nous annonce que les Allemands ont reculé de quarante kilomètres. A Soissons, encore des Anglais, mais nous n’arrêtons qu’un instant. Plaine admirable avec ses peupliers et ses moissons ; gares enthousiastes, avec quelques hommes, des femmes et des enfants. Et quel sens en ces acclamations soudain qu’ils nous jettent : « à nous, Frères ! à nous, Français ! » que ces enfants ne soient pas fusillés et ces femmes forcées par ces infâmes ! Laon. Tumulte et peuple. Rumeurs, combat à vingt-cinq kilomètres ! effets foudroyants de l’artillerie, cinquante mille Allemands tués ! La haine et la fureur en moi à voir les voitures de déménagement sur les routes. Un train de blessés passe, hommes et officiers sur la paille : bandages sanglants, figures brûlées, non pas défaites mais furieuses : « Vengez-nous ! » et comme nous crions ! Dercy-Mortiers, arrêt ; et nous entendons le canon ; rien qu’un grave ébranlement, une ferme résolution du cœur. Le combat proche, les Prussiens en retraite de quarante kilomètres, vingt-cinq mille tués, mais encore des gens qui partent, déménageant, (gaiement), à bicyclette ou dans des voitures d’enfants. O Patrie, faut-il que je voie ce déshonneur ! Nous marchons vers Crécy-sur-Serre. Et j’écris assis sur le talus derrière les faisceaux, tandis que se lève dans un ciel brumeux et rosé une demi-lune de cuivre jaune. Méditation sur l’Offensive et sur la Défensive. Ainsi malgré Liège, malgré les Alses, malgré les Anglais, le plan allemand jusqu’ici réussit : ils ont passé, les voici dans ce val de l’Oise et de l’Aisne, ils marchent sur Paris. Nous n’avions donc ni si bien prévu que l’attaque par la Belgique, ni si bien préparé la contre-attaque, qu’on voulait nous le faire croire. L’offensive convient mieux à notre tempérament éternel, la défensive à nos principes actuels. Or de quoi s’agit-il sinon de l’éternité de la France ? il est donc fâcheux que ce qui eût dû être une campagne de Lotharingie soit devenu si vite une campagne de France ! Pensant à ceci, nous voici en route pour cantonner, paraît-il, à quatorze kilomètres d’ici. La lune sans monter, brille davantage, et illuminant le ciel elle assombrit la terre, en égalisant tous les champs et toutes les couleurs, sous la poudre grise, et devant elle ces peupliers fins comme la guipure… Nous passons Crécy-sur-Serre sans arrêter. Crécy ! Maisons grises, gens sur les seuils : bonne chance ! au revoir ! tuez-les tous ! Regard inutile vers ce Calvaire. Continuation de la route. La Grande Ourse illisible, la Polaire, tous ces flocons d’une immobile neige ! et cette lune derrière les arbres et les collines, avec ce feu tronqué et tragique. Parfois des civils ! hommes et femmes, fuyant, vaincus par la lassitude et campés à l’abri d’une meule. Je serre avec douceur la main d’un tout petit enfant dans les bras de sa mère en deuil. O Justice ! une femme s’est couchée dans le fossé sous son matelas trop lourd. Montigny, la Ferté ; nous y entrons à peine ; désordre, cris et pas de cantonnement, nous coucherons par terre enveloppés dans nos capotes. Il est bien onze heures. Beaucoup d’étoiles. |

|||||

| Dimanche 30 août 1914 1. Parle-t-il du suicide du général de brigade Pierre Peslin qui se suicide le 10 août ou bien du mystérieux décès du général de brigade Léon Raffenel (22 août) ? |

Réveil

à deux heures du matin, ayant froid sur ce peu de paille.

Nuit,

étoiles, la Grande Ourse, le chasseur Orion ;

levé, me

promenant vers deux heures et demie, j’entends le premier

coup de

canon. Gravité. Tous mes enfants présents au

feu…

Et cette vie qui n’est grande que si elle est

sacrifiée au

sublime. Gravité, silence, paix de l’esprit

inoffensable. Matin. Paupière pesante du jour. Canon. Café. Ce pays s’appelle la Ferté-Chevresis. Passage de tirailleurs sénégalais. Très las. Le brouillard nous enveloppe. La colonne se perd sur la route… Rumeurs que les Allemands quoique massacrés sont à Saint-Quentin. Toujours battus, ils avancent donc toujours ! Ça n’empêche personne de manger. Celui-ci recoud un bouton et cet autre, changeant de chemise, met la nouvelle à l’envers. Vers dix heures le brouillard augmente tant qu’on ne voit plus les voitures. Rumeurs que les zouaves ont fusillé le général … commandant du … corps, qui les menait à la boucherie ! (sic.) autre rumeur qu’après avoir fait décimer sa troupe il se serait brûlé la cervelle (1). Rassemblement pour les vivres. Je commence une carte, mais le spectacle encore des convois, des femmes en pleurs, des voitures pleines d’enfants, des petites filles, de ces ballots, de ces meubles, me déchire le cœur, et il faut que je m’arrête. Artilleurs, chasseurs, zouaves, turcos, caissons, voitures à ridelles, encombrement énorme sur la route (le plus amer, je pense, était cette pauvre vieille sanglotante avec sa vieille valise et son admirable bonnet de dentelles), et le bruit grondeur, familier si vite, cotonneux, du canon comme un tonnerre caché tournant autour de l’horizon ! Nous partons sur cette route encombrée, puis par les éteules, jusqu’à Montigny, comme hier, mais contre-ordre du lieutenant qui nous dit que nous allons servir de troupes fraîches à cette artillerie tonnante, ou plutôt aux fantassins qui la soutiennent. Et descente alors ! Nous voici à ce tonnerre constant, dans un grand beau val d’éteules, de betteraves, de moyettes, de meules, traversé par deux routes coudées, l’une vide, l’autre noire de fantassins, de cavaliers, d’artilleurs, de caissons, de voitures d’ambulance, d’autobus, de turcos, de tout ce peuple comme une immense chenille s’en va sur la crête, où sans aucun feu, perdant toute forme, il est englouti dans le fracas du canon. Rien de tragique, sauf un retour poudreux d’ambulance. Mais à cause du tonnerre qui tonne et de l’horizon qui s’embrume et se rose… une vaste gravité suspendue. Nous sommes dans le cratère et l’éruption est au dehors ! Or, les uns mangent, les autres dorment, causent, les autres fument. Il y en a qui s’en vont fumer les betteraves, comme ils disent ; d’autres qui changent de chemise à la face du ciel et de la terre. Quelques-uns seulement ne peuvent pas manger. Quelques-uns s’en vont au village et dévalisent une maison que ses habitants avaient abandonnée. Mais contre-ordre nouveau, et quittant ce cirque de moissons, où j’ai reçu au moins le baptême du feu spirituel, nous retournons à Montigny où nous faisons grand’halte entre quinze ou seize maisons de briques et d’ardoises dont trois au moins sont abandonnées. Halte, déjeuner, vacarme et cuisine ; puis on part, puis on ne part plus, toujours la rumeur du fusillement de…, celle de notre recul, celle du recul des Allemands, celle de leur tir à ras de terre, et une mélancolie très amère me dissout où j’appelle avec désolation la Victoire ! Ayant écrit toute la page précédente, je me retrouve plus fort, prêt au combat, invincible à la douleur, à la fatigue, au désespoir, à la barbarie… Passent des canons, des caissons, des artilleurs, — les Allemands reculent. Il fait un ciel si pur et si beau que la guerre semble une beauté aussi… Les Allemands reculent, nous aussi ! Par Montigny, par la route de Mesbrecourt, nous gagnons les champs ; le lieutenant nous supplie de manger ; la lune se lève. Voici le nuage d’un village qui brûle. Un monoplan au-dessus de nous : écartez-vous des faisceaux ! — mais il passe. La nuit vient et par des villages couleur de cendres, presque tous abandonnés ou à demi-déserts, en passant et repassant cette fraîche Serre, en nous perdant une fois, sans doute à Mesbrecourt, une belle route à peupliers d’une part, et d’autre part un chemin entièrement engorgé de caissons, de canons (cher 75 !), de voitures à fourrage, à vivres, à outils, ah Seigneur ! non pas la débâcle, sauvez-nous-en ! mais la débandade d’un peuple organisé qui s’organise encore ( ?), en tournant à droite et à gauche, cette lune jaune, ces mêmes étoiles, cette étoile nommée Chérie qui me console, enfin huit kilomètres sans arrêt par des chemins vides, une telle fatigue que, vaincu, je m’abandonne à l’arithmomanie… Jusqu’à ce qu’enfin, épuisés, nous arrivions, la Serre passée au village de Nouvion et Catillon, où nous cantonnons, une heure du matin sonnant, dans la paille d’une grande grange.  |

|||||

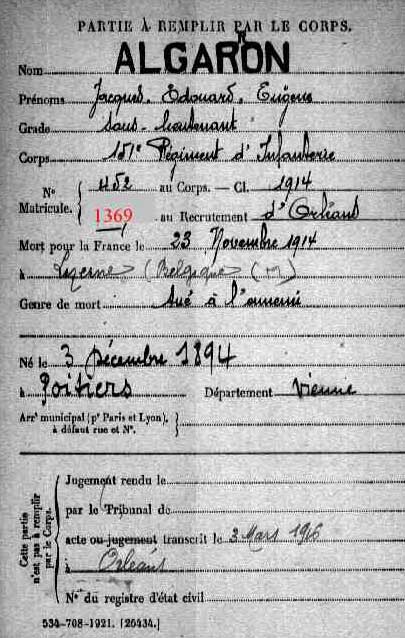

| Lundi 31 août 1914 Suite aux échecs des armées françaises, Joffre procède à un grand limogeage des généraux et des colonels. Le colonel Allier dirigeant le 28e RI est remplacé par le commandant Denvignes du 24e RI. Le général Philippe Pétain prend la direction de la 6e division (11e et 12e brigades) et le général Émile Hache a pris le 25 août le commandement du 3e corps (5e et 6e divisions) |

Journée

encore plus dure déjà à midi (Se

rappeler que le

vrai martyre de la guerre est le martyre de la fatigue, par

l’épuisement et la retraite.) Sera-ce aussi

celle du

baptême du feu et la première du siège

de Laon ? Impression amère et indignée. Réveil froid et tremblant, trois heures de sommeil au plus. Confusion de ces hommes, de cette paille, de ce purin, de ce fumier, et du brouillard du matin sans les étoiles de toujours. Rassemblés dans une autre ferme, nous ne partons pas tant il y a de peuple, de fourgons, de canons, de caissons, de turcos (quelques têtes bronzées d’une beauté surprenante, mais quels équipements !), de zouaves, de chasseurs d’Afrique, d’isolés rassemblés, (quelques fines et fortes figures d’officiers, – et je pense à la joie que j’aurais à entendre nommer Jacques Algarron (1), à le saluer et à l’embrasser ! peut-être pour une fois unique en cette vie !) En départ, nous traversons ce Nouvion, puis ce Pont-à-Bucy, puis la plaine. « C’est très grave, dit le lieutenant, je vais vous demander un grand effort. » Nous pensons au combat. Moi, taciturne, mais avec une profonde joie. Ah ! Seigneur ! que j’en sois ! que je m’offre à la mort pour que la France vive ! Mais non, il faut nous coucher dans le chaume, puis marcher dans la betterave, la terre labourée, l’avoine coupée, la broussaille, le trèfle. Tout ça saccagé. Et la chaleur nous étouffe. Et on dit que les Allemands sont à deux kilomètres de nous, et plusieurs tombent. Nous passons par une espèce de gare, où tous se précipitent pour boire, et un village enfin où nous nous arrêtons sans ordre, pénétrons dans les cours abandonnées, et boirions n’importe quoi, n’importe comment. Nous trouvons une femme encore assez jeune qui nous livre son bûcher et sa pompe. Elle pleure et elle tremble continuellement, nous la consolons. Elle a peur des Prussiens. C’est une pauvre mère bien maigre, en coutil bleu ; elle a un petit garçon qui n’y comprend rien.  1. Jacques Algarron est le cousin de Suzanne Jacoulet, fiancée de l'écrivain. Lieutenant au 151e RI, il sera tué en novembre 1914. Dans ce déménagement si douloureux mêlé à nous, une petite fille de sept à huit ans emportait son petit piano à touches de verre, et pour amuser les turcos et des zouaves elle en joue. Nous marchons sur Laon. La route est comme cette nuit, comme ce matin, comme samedi soir (samedi soir !), un fleuve de voitures, et d’hommes, de vieilles gens, de femmes, une petite fille emportant un mouton frisé, un véritable mouton tout bêlant, aux pattes toutes noires, que les artilleurs emmènent sur un caisson. Voici Laon. Une falaise de forêts et de maisons (celles-ci moins nombreuses que les arbres !), un cimetière à mi-côte, sur la cime une construction carrée et blanche qui est la nouvelle citadelle, et le chef d’œuvre, la cathédrale, avec ses quatre ou cinq tours, comme une admirable pierre toute sculptée, comme un village uniquement composé de tours, comme un bouquet desserré de tours ! Ceci dans la lumière argentée et dorée du soir, au delà d’un chemin de fer dominant la plaine moissonnée, et béni enfin par deux aux trois aéroplanes. La plaine même, une confusion démesurée. Canons surtout, canons de 75 et grosses pièces de siège, le même fer gris et le même mécanisme d’horloge. Mais mitrailleuses, mais cavalerie, mais fourgons, caissons, toutes les espèces connues et inconnues, tout le matériel possible, de voitures régimentaires, bien rangé d’ailleurs, mais paraissent confus à cause de l’innombrable. Mais aussi des hommes, toutes les armes, toutes les provinces ; nous la Normandie et Paris, des artilleurs de Bordeaux, du génie de Versailles, des chasseurs de Bayonne ; et les troupes se demandent en passant : « D’où vous venez ? » Nos belles capotes et nos belles culottes font dire : on voit bien qu’ils n’ont pas encore été au feu, quand ils y auront été ils n’auront pas de si fraîches couleurs ! Les troupes formées marchent à peu près en ordre, quoique par cinq ou six. Mais le défilé mélangé des fuyards avec leurs baluchons, des turcos, des sénégalais et des zouaves avec leur sale pantalon de treillis, et des isolés qui cherchent leur régiment sans fusil et sans sac, c’est triste. Mais le temps est si beau la plaine si grande, Laon si fort et cette plaine si manifestement préparée à l’anéantissement des Boches que la joie, enfin ! une espèce de joie, me revient. (Mais c’est à Tolbiac que je voulais me battre et pas ici !) Passant la voie, un petit garçon nous demande : « Pourquoi que vous reculez comme ça ? » On lui répond par des considérations stratégiques, comme Joffre. Laon. Cette ville n’est pas pavoisée et on ne nous y acclame pas. Pas d’eau même : il faut être paysan pour comprendre que les hommes ont soif comme des chevaux. D’ailleurs il me semble que depuis Dercy, nous n’avons plus vu un seul drapeau. Hélas ! rien que ces pauvres gens en fuite ! Par les rues hautes, nous gagnons la cathédrale : cinq tours, l’une en répartition et échafaudée. Très beau gothique, avec des colonnettes grises et fines, et les quatre animaux au sommet. Rues silencieuses, fermées et froides, pavé sonore à nos horribles pieds. La citadelle de Vauban et de Louis-Philippe. Son mur, son fossé, son pont-levis, ses voûtes ; nous y entrons, joyeux de retrouver la caserne. |

|||||

| Mardi 1er septembre 1914 1. Il s'agit de la région du Chemin-des-Dames. 2. C'est apparemmant le 1er septembre que le 28e RI est rejoint par le renfort de 4 officiers et de 1048 hommes dont fait partie Albert Thierry (JMO). Pourquoi l'auteur ne parle-t-il pas de cette rencontre ? La troupe passe ainsi de 1947 à 2995 hommes. |

Jour

bien

long et où commença de s’installer en

nous le doute

formel de la victoire. A une heure du matin, cris, alerte : il faut

partir. Quitter ainsi Laon, sans l’avoir défendue

? ce

n’est pas retraite, mais déroute. Départ en pleine nuit. Silence absolu de Laon. Pas une âme. Fatigue si horrible encore de la veille qu’au moindre repos nous nous couchons par terre, sur le pavé, sur le trottoir, nous changeons de descente, et je m’endors vraiment à terre, sous le feuillage d’un arbre si noir qu’il refusait de s’étoiler. Puis les champs, peupliers sur la route, chevaux morts, la première image précise de la guerre, et dans ces tristes prairies, ô souvenirs ! les colchiques… La fatigue diminue un peu à mesure qu’on marche, néanmoins je ne garantis pas l’ordre des villages, et je reste vaincu par l’épuisement et la tristesse. Nouvion-le-Vineux, ou mieux l’Aqueux ! puisque nous y trouvons une grange de bois une source glacée. Bousculade pour boire. Fatigue . Nous nous couchons pour attendre, mais ensuite pour se relever ! Chévy et les Etouvelles, deux villages dont je ne me rappelle absolument rien. La mémoire est curieuse, en ceci surtout qu’en traversant ces villages même sous le poids du sac et du chagrin, je savais bien que je les oublierais pour l’éternité. (Cependant, au retour, acheter une carte d’état-major et faire un itinéraire. O soirs sous une lampe fidèle ou nous ressuivrons ces tristes chemins !) Une marche dans les bois, un beau chemin, l’innocence de ces beaux arbres, et une source fraîche et sauvage sur des pierres grises. Ici un commencement de ranimation. Les forces de l’esprit me revenant un peu, je resonge aux fuyards civils qui s’en vont ainsi devant les Allemands ; mais soudain aussi, pour la première fois, aux pauvres femmes de la Prusse orientale qui se sauvent de la même façon devant les cosaques. En Allemagne, y a-t-il des innocents ? Leurs maris ont spolié indignement le peuple polonais, c’est bien leur tour. Pourtant j’ai pitié d’elles. Méditation sur le triomphe de l’Allemagne. Il est impossible, cependant il est possible. Moralement ce sera leur ruine, car leur arrogance et leur orgueil en seront poussés jusqu’à la déraison. Matériellement, sans doute, ce sera pour le bien de l’Europe, et pour son unification capitaliste et militaire. Car un empire allemand du type de l’Empire roman, concevable à peine à cause de leur mépris des peuples faibles et de leur volonté formelle d’extermination, ne comporterait pas l’idée d’une paix allemande mais celle d’une guerre prussienne au reste de l’univers. Intellectuellement enfin ce serait le triomphe du mensonge, le monde deviendrait inhabitable. Ainsi la guerre a précipité le conflit que rien ne pouvait éviter entre des races libérales et des races autoritaires, entre les races à personnes et les races élémentaires. Elle est juste. Juste par le glaive. Mais moi je préférerais une justice sans glaive. Nous marchons en désordre à cause de la fatigue et de la chaleur. Tout le monde boite, tous grognent, personne ne chante, personne n’a plus chanté depuis Dercy-Mortiers, bousculade dans un chemin plein de chevaux, de voitures, de mitrailleuses. Par les chemins à flanc de coteau sous la lumière cristalline nous atteignons le village admirable de Braye-en-Laonnois (1). Ses petites maisons de plâtras et d’ardoises, son église au clocher carré violet font une sorte de croix enveloppée d’arbres dans un cirque parfaitement rond de coteaux, de prairies, de bois, et de premières vignes. Site charmant, non par le caractère qui est celui du pays depuis Lierval, mais par sa perfection. On donne de l’eau : quel élan à boire et à reboire ! Ensuite le beau voyage à travers le crépuscule doré, Moussy, un petit village tranquille ; Soupir, quelques maisons et un immense château appartenant à une dame de Paris, une roseraie admirable derrière une grille (ainsi les fleurs sont le luxe du monde !) et la grille sans fin, stupides égoïsme et vanité, sur des cultures, des arbres fruitiers, des champs. Par une belle route à platanes, par un soir d’or somptueux étendu de colline en colline, par ce pays de prairie, de moyettes et de peupliers qui font un paysage curieux, pour ainsi dire davantage vertical qu’horizontal, nous gagnons Bourg-sur-Aisne, et nous passons une Aisne grise, bruissante et brillante. Et encore en route n’en pouvant plus et la nuit tombant jusqu’à Longueval (2) où nous arrivons par une forêt sombre et fraîche, par de grandes étoiles, par un chemin de plaines à l’occident duquel un grand brasier long que je considère comme un nuage et un reflet du soleil mais dont les camarades parlent comme d’un incendie de dix villages. Nous couchons à l’abri, après dix-neuf heures de marche et n’ayant rien mangé à midi. |

|||||

| Mercredi 2 septembre 1914 Selon le JMO, c'est dans la matinée que le colonel Allier quitte le régiment. 1. Selon l'historique du 28e RI, les généraux Pétain et Hache assistent au défilé du régiment dans Fismes. 2. Paul Claudel est né à Villeneuve-sur-Fère, en 1868. |

Encore

un

long jour de marche avec la rumeur que nous sommes poursuivis de

près. Quittant Longueval en pleine nuit, nous gagnons un

plateau

sombre où les constellations se tiennent debout comme une

haie

brillante ou une colonnade, impression surprenante et magnifique !

(quand j’y repense, c’est l’ancienne

image de

l’océan aérien ; des colonnes

d’astres y

ondulent et s’y superposent pareilles à des coraux

immenses). Blanzy, Fismes (1), où les gens nous regardent passer sans nous donner même à boire, Courville, horizon rose, longues côtes ; cette fois, c’est la Champagne. Je suppose que c’est entre Blanzy et Fismes, à six heures, que nous avons vu le soleil se lever sur le coteau à notre droite, d’abord une ligne de feu horizontale, puis un arc rouge, une demi-lune, l’ovale éclatant d’un bouclier neuf, et enfin le visage irregardable du Jour et le ciel entier transessencié ! Arcy-le-Ponsart, une femme me donne une tomate crue, c’est délicieux, une autre du petit lait, c’est très bon. Quelle bohème ! Un vieillard nous dit qu’il avait 37 ans en 70 et qu’il espérait ne pas revoir la guerre. Nous lui promettons, hélàs ! qu’il verra enfin la Paix ! (La Paix, universelle, par le désarmement de l’Allemagne. Voilà pourquoi il faudrait un grand courage et une humanité invincible, et le génie de l’organisation.) Vézilly, grand’halte. Psychologie du débrouillard. Plusieurs espèces : le voleur, celui qui a de l’argent, celui qui est plus vif que les autres. Celui-là seul est estimable. De la solidarité militaire. Ils disent que les soldats sont toujours prêts à s’entr’aider. Ce n’est pas vrai. Au contraire, le refus d’aide soldatesque, fondé sur l’inertie, est invincible. Invincible, sinon à l’argent, ou à une certaine faveur. Quelle faveur ? la camaraderie à un petit groupe, cinq ou six au plus, qui se connaissent, cotisent et n’admettent personne d’autre. J’ai constaté que j’étais bon pour l’amitié et bon pour l’entr’aide, mais incapable de cette camaraderie. Des rumeurs sur l’avance des Russes, que Berlin serait en feu. Berlin, ça m’est égal. Ils ne fêteront donc plus la fête de Sedan, ces Injustes ; leur frauduleuse patrie aura cessé de tyranniser l’Europe et l’univers. Mais si ce n’étaient que des histoires ? Un poteau m’annonçant la proximité de la Fère-en-Tardenois, je regarde avec d’autres yeux ce pays depuis que je sais que c’est le pays de Claudel (2). Il est grave et beau, non plus vertical comme le pays de l’Aisne, avec ses peupliers, mais horizontal avec de grands beaux plans qui s’ouvrent et changent de couleur avec la déclinaison du soleil ; de belles moissons de blé et d’avoine, les premières vignes, des noyers et des bois violets formant banquises sur un horizon qu’ils crénèlent. Le plus beau moment fut vers cinq heures, où nous faisions halte sur une route à flanc de coteau, et où toute la falaise inclinée se relevait devant nous, le ciel encore bleu, mais fragile en son cristal, le soleil déjà regardable ; les lignes de l’horizon fuyant et se rentrant les unes dans les autres, les champs gris, verts et roses, si bien articulés les uns sur les autres, et par dessus tout, cette lumière française qui fait tout voir et par qui tout est voilé… O France ! et pourtant vous subissez cette injure ! Tout le soir nous suivons ce chemin au long des coteaux, rencontrant des autobus, – grande joie, grandes acclamations à Madeleine-Bastille, – des caissons démolis, des chevaux morts, mais toujours de si beaux arbres, et à six heures, à notre droite, le soleil se couche comme il s’était levé le matin, or et feu dans un ciel qui tremble. Le crépuscule descend avec la pleine lune, comme un souvenir du plein soleil ; blanche, puis argentée, puis dorée, elle rend la nuit limpide et verte ; les étoiles paraissent, le ciel s’organise beaucoup mieux que nous ; nous atteignons enfin, vers huit heures, Verneuil, où nous envahissons une ferme à grand portail pour y coucher dehors dans la paille, sans manger, la viande étant distribuée crue et le pain moisi. |

|||||

| Jeudi

3

septembre 1914 Lors de cette journée, le 28e RI aura 9 blessés. Le général de la brigade Alfred Hollender sera également blessé. 1. Le lieutenant Noblesse est officier à la 5e compagnie. Il sera évacué pour maladie le 25 octobre 1914. |

Nuit

terrible à cause des rumeurs ; les Prussiens seraient

à

15 kilomètres de nous, hélàs ! mais

pire encore

à cause des faits : les caissons, les fourgons, les voitures

de

réquisition, les canons, les chevaux, les voitures civiles,

défilant avec un bouillonnement ininterrompu sur la route,

et

nos manœuvres prétendues stratégiques

prennent

enfin leur sens : c’est la débâcle. Nous

sommes

venus ici pour assister à la déroute du 3e

corps…

Et cela au milieu de tant de phrases, de cris : à Berlin !

de

mensonges ! quelle honte… Le vacarme réveille ;

encore

une fois je contemple Orion et la grande Ourse ; oh ! qu’il

est

dure de s’élever plus haut que la Patrie ! et

combien je

sens que perdre la France se serait perdre la seule richesse que

j’aie en moi de vivante et d’immortelle.

J’attends

avec angoisse l’aube, moitié songeant,

moitié

dormant, et ces étoiles toujours gravement

mêlées

à la rêverie. O Justice, abandonnerez-vous donc

votre

fille et votre mère ? Réveillé, mourant de faim, je me découpe après un gros os abandonné plusieurs lanières de viande crue dont je mange avec un morceau de pain. Impression comique, sauvage et déshonorante. Esprit français : un officier passe ayant le casque prussien à l’arçon : « j’ai laissé la tête là-bas. » Nous partons au jour, dans la même confusion, toutes les troupes et tout le convoi marchant poursuivis par une seule route vers un seul pont. Le pont de Dormans ! Dormans ! Le pont gris fer à grand bastingage sur la Marne fraîche et vive, de grands arbres déjà coupés dans la prairie à côté des eaux. Va-t-il sauter ? Le génie nous fait hâter, travaillant à la mine. Passé le pont, traversant la longue rue de cette petite ville (Paris 110 kilomètres, hélàs ! Metz, 240 !) on nous donne du vin, des poires, on vend des journaux mais je ne puis pas en attraper un. Nous quittons la route et prenons la direction d’un village nommé Chevanay. Montée douloureuse, car au milieu du chemin, ce sont encore des femmes et des enfants qui s’enfuient. Et déjà le canon tonne, et des deux côtés du chemin d’innombrables obus jaunes de notre artillerie lourde, jetés là pour la fuite ou la manœuvre ? Approchant des maisons, nous obliquons à gauche vers une toute petite villa blanche et rouge où nous allons soutenir l’artillerie ; les ronces coupées à la cisaille (par notre officier de section, lieutenant Noblesse (1)) nous entrons dans ce petit jardin : un beau vivier bien vert, un pêcher charmant tout orné de pêches rouges. Je me décide à marauder, et mangeant des pêches et écrivant quelques lignes, j’attends les obus, non pas avec calme mais avec joie ! Mais non… Nous quittons la petite maison pour nous mettre à genoux sur la pente d’un petit verger. Puis Chavenay [Chavanay] passé dans la fuite horrible des civils, nous gagnons le long d’un bois humide un hameau de quelques fermes grises ; en contre-bas dans le creux, nos petits Français, nos petites Françaises, campent comme des bohémiens : voitures, édredons, poêles, meubles, sacs pleins de vivres, enfants qui pleurent, et toujours sous le canon, du moins au voisinage du canon. Mon voisin Levasseur, gros et faible, toujours couché et haletant de soif. Il fait très beau, je suis tranquille, je ne sens même plus l’impatience d’aller au canon. Le premier blessé passe. Puis un escadron de chasseurs qui se plaignent d’avoir pris quelque chose le matin avant Dormans, sans que personne les ait soutenus. On y va. Le chemin quitté, nous remontons la route, traversons le camp des civils horriblement dispersés par la peur, (valises, draps, ustensiles), puis dépassant un hameau, traversant et longeant des bois, mangeant une noisette, cueillant deux petites fleurs, nous gagnons une vigne où nous nous couchons à plat ventre. C’est donc là, sous le commandement d’un sergent qui disait seulement de ne pas bouger : « Si vous remuez la tête, nous sommes repérés et nous sommes f… ! », que nous avons reçu quatre ou au moins trois heures durant le baptême du feu ! Le baptême du feu : des obus allemands et les obus français s’entrecroisaient au-dessus de nous formant un tissu de lyre, et je regrette (en raison pacifiste !) de dire que mon impression ne fut pas la peur ni le mépris, mais l’enchantement ! mais l’admiration ! Le coup du canon allemand est sourd et rembourré, le coup de ce cher 75 et fort avec une immédiate vibration nerveuse ; mais leur beauté est surtout dans le mouvement de l’obus et dans les échos. L’obus allemand arrive avec un bruit doux et tournoyant, comme celui d’une très grosse toupie ; il semble s’arrêter un instant, puis c’est un sifflement double, parallèle, prolongé, doublé en éclairs, pareil au double battement des somptueuses ailes noires de la mort, et enfin il éclate avec un fracas modéré, et les éclats s’en vont en sifflant, faisant le tour de la colline. L’obus français y va plus franchement et sans toutes fioritures (pas tant de gemut !) d’abord comme un vaisseau furieux qui refoule avec deux lames tranchantes les nappes de l’air, puis derrière lui le soulèvement prolongé du coup et une orientation unanime et frémissante de drapeaux, et enfin il éclate très loin mais très fort et décharge à la fois deux tombereaux de pierres sonores. Mais la propre beauté lyrique de cet orchestre ou de cette symphonie double, c’est la pureté des sons, et leur prolongement si pur et si souple, leur entrelacement et leur tissage, et cet élan ininterrompu qui sent l’homme, mais aussi la nature et la force immesurable de la foudre ! La Lyre et la Mort ! Personne ne fut touché parmi nous ; le val au loin se remplissait d’une fumée grise et bleue en longs strates ; le soleil descendait sur les vignes. Un village se mit à brûler dans le nord, des détonations isolées retentissaient dont on disait que c’étaient des ponts, des routes, ou des arbres. Hélas ! Le soir descendant, – d’ailleurs je n’en pouvais plus de souffrance et d’engourdissement à force de me traîner à plat ventre, – le sergent ordonne la retraite et nous partons à plat ventre dans les vignes en traînant nos fusils. Ça, abominable ; les genoux écorchés, le cœur haletant, les épaules sciées, le ceinturon toujours défait, une fatigue à rester sur place ! La lune se lève, le ciel verdit, nous rejoignons un angle du bois, puis la ferme ; mais un lieutenant nous ordonne de retourner et nous nous installons sous un pommier. |

|||||

| Le premier combat, la blessure | ||||||

| Vendredi 4 septembre 1914 1. Est-ce le commandant Denvignes qui dirige le 28e RI (seul commandant blessé dans le JMO pour cette journée) ? Le bilan des pertes de cette journée que l'on appelle bataille des Thomassets sera particulièrement élevé avec 391 hommes blessés, tués ou prisonniers. Le commandant Denvignes et le sous-lieutenant Desmare seront blessés. Le lieutenant Paul Schiffer y trouvera la mort. Lire sa fiche "Mort pour la France"  Lire le JMO de cette journée. |

Vers

minuit,

réveil par le

canon, les mitrailleuses, les coups de fusil ; le bruit du canon moins

beau. Les mitrailleuses, une pétarade rapide, brutale et qui

donne l’idée du délire et de

l’irresponsabilité ; les coups de fusils, forts et

pressés accompagnés de cris, de chants,

tantôt

clairs, tantôt embrouillés, et du vagissement

soudain de

cette trompette prussienne dont un camarade dit : «

C’est

la Mort ! ». Mais enfin le tout, sans doute à cause de la fatigue, sans grandeur, morose, mécanique, bête, comme un bouillonnement de chaudière ; sauf les cris et la trompette qui y mettaient du barbare ; et enfin de telle sorte que ça ne nous empêcha pas de dormir. C’était le passage, dit-on le lendemain, de ce pont de Dormans qui finalement n’a pas sauté. Et qui sauta, et dont nous ne sûmes plus rien. Avant l’aube, nous repartons par les bois, mais recevons ordre de revenir dans les vignes et d’y faire des tranchées. Pas de pelle, naturellement. Avec deux fagots et des échalas, je me retranche, et Levasseur et moi nous dormons sur la paille. Une aube vient, violette, grise, où le soleil est enfumé, saluée par le canon. Sur le versant gauche, des camarades bleus se glissent entre les vignes, avancent, puis reculent. Ça ne semble pas réel. Sur le versant droit, village éteint. Au fond, fumée. Après quelques coups de canon, sans tirer, nous repartons. Encore les bois, les sentiers, la fatigue. Nous nous reformons près de la ferme et tandis que les officiers disaient au soir que chacun resterait sur ses positions, nous reprenons le chemin de la veille. Encore la fuite ? Encore la route entre les grands peupliers, les chevaux morts, des colchiques, les sacs éventrés, la peine. La fatigue, la chaleur, la honte, les plaisanteries des camarades (on rit de sa misère, disaient-ils ; mais est-ce rire que d’annoncer la prise de Paris avec cette certitude ?) me firent un chagrin à éclater. Ce fut le matin de la destruction du cœur. Car d’une part cette folie de l’homme (malgré la symphonie admirable des obus !) d’autre part la défaite possible de la France (encore que oui ! ce n’est bien que la débâcle du troisième corps) m’accablent. Et tête baissée, marchant dans mes seuls pas, les larmes aux yeux, le cœur contracté par une impitoyable main, je ne puis plus même lire les poteaux indicateurs, et je suis pareil à un homme mort. Nous quittons la route pour entrer dans les bois, et nous marchons sans arrêt. Nous allons être coupés ! dit un lieutenant. Compagnies et régiments confondus, horribles chemins à fondrières, à boue, à suintements horribles. Et rien à boire dans ce marais, mourant de soif. Quelques mûres, et la consolation de quelques houppes légères de bruyère. Épuisement, harassement, coups de canon, mais ça nous est bien égal ! Halte couchée dans ces bois surchauffés ; pas d’eau à cette traîtresse petite maison ! Ha, qu’il faut chaud ! qu’il fait triste ! Traversé un village inconnu ; le canon nous poursuit de cette longue crête. Puis ce long val, toujours les obus au-dessus de nous, leur fracas final, non pas leur chant ; mais rien n’importe à l’homme exténué.

La route venant de l'Huis et descendant vers Le Breuil. Photo : V. Le Calvez (avril 2014).

Le "long val" dont parle Thierry est certainement la vallée du Surmelun (ruisseau). Selon certains rapports de compagnie, le 28e passe le ruisseau à la hauteur de La Ville-sous-Orbais. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)  Le carrefour de la Ville-sous-Orbais : chemin des troupes qui sont montés sur le plateau des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014) Au long d’un petit bois, croyant tomber, je me jette mon quart d’eau à la figure ; ranimé ou à peu près, j’atteins la grand’halte : une heure sous un affreux soleil. Obus sur nous. Nous montons la crête, nous nous couchons, nous gagnons une meule près d’une ferme, repos ! – un bois plus loin, repos ! A peine tapis dans ce bois, nous recevons l’ordre de contre-attaquer. Nous ravançons ; joli bois taillis, petit hêtres, petits chênes et broussailles ; couchés un instant, complétés par l’autre demi-section, le lieutenant Noblesse (instituteur, paraît-il, et sous-lieutenant qui dormait fort bien au bruit de la mitrailleuse, comme cet autre Alexandre !) nous fait déployer. Enfin voici le champ de bataille ! enfin voici la ligne de feu ! Nous pas le calme, mais la joie ; une certaine joie excitée et ivre… Le champ, c’est un immense rectangle gondolé ; le soleil derrière nous sur la gauche ; il est environ trois heures. A gauche une crête et un bois. En avant, loin, une crête descendante, grise, entre un bois et la même ferme. A droite, le baisier du coteau, et plus loin les bois du matin. Une route longitudinale avec de petits arbres, une route transversale, le long de la ferme, des piquets avec de la ronce, deux haies, deux fossés transverses. Des vaches dans le pré à gauche. Des soldats formant chaîne à chaque plissement. Le canon derrière et devant formant dans l’air de petits nuages. En avant ! La bataille n’est rien de visible, mais du fracas. Le canon bourre le ciel. On sent comme dans l’orage d’énormes ballots d’air comprimé qui se rencontrent. Les balles… d’abord je n’ai pas entendu les balles, mais j’ai cru, oui vraiment, que des oiseaux effrayés par la mitraille s’envolaient près de moi avec un petit piottement. En avant ! un bond ! Voici le premier blessé ; un des nôtres, portant à hauteur du cœur sa main noueuse toute rouge d’un sang lie de vin. Il dit : « Ce n’est rien ». En effet, ce n’est rien. C’est le baptême du premier blessé. J’ai le cœur si tranquille que j’en suis surpris et presque scandalisé par la dureté qu’il y a certainement dans le cœur stoïque. Avancement, déploiement. Nous nous couchons, mais nous ne tirons pas car nous avons des camarades devant nous. C’est au deuxième fossé seulement que j’eus cette intuition que ces oiseaux c’était des balles ; cette naïveté me réjouit jusqu’à sourire. Mais je ne puis pas dire combien j’étais content de retrouver en moi-même, aussi simplement, aussi tranquillement le sang des batailleurs ou plutôt celui des mainteneurs et des fidèles au poste. Au fossé, on cria : en retraite ! Les soldats couraient par chaîne disloquée, les blessés s’en allaient clopinant par la route, une vache tuée dormait sur le flanc, les autres écoutaient, fanon tendu, ce grand ravage. Au premier fossé, un commandant (1) nous arrêta qui criait d’une voie enrouée : « En avant ! ils ne sont pas cinquante ! » Debout sur un cheval rouge, agitant son épée, une balle dans le menton lui faisait un trou rouge… « R’en avant ! criait-il, R’en avant ! » J’avance sans me courber dans les éclats d’obus et dans les balles, sans un atome de peur, sans un seul baissement de tête, mais aussi sans nulle excitation ; même pas, du moins je le crois, même pas de l’orgueil. (Je me suis demandé si le danger visible me laisserait aussi tranquille ; mais comment le savoir ? »). Arrivée à la ligne du feu près de la levée de terre, une haie légère, quelques arbres ; abritée par un de ces arbres, hausses à 300, objectif le coin du bois et le poirier, je tire mes premières cartouches, sans joie, avec joie, enfin parce que : qu’est-ce que j’aurais fait ? Un bond ! et nous tirons sur la deuxième ligne. A ma gauche un bon petit caporal à la figure innocente. Il tire. Je le regarde, car les coudes me font déjà mal. Soudain, il dit : « Je suis touché », et sans bouger regarde son épaule gauche. Il se tait ; il n’ose respirer. Puis il lâche son fusil, se retourne un peu sur le flanc, fait le signe de la croix et dit bien doucement : « Dieu me bénisse ! » Puis il joint ses petits poings sous sa petite épaule, et il baisse le front ayant l’air de s’endormir. Comme il ne bouge pas, je me demande s’il n’est blessé que de peur. Un bond ! nous voici sur une ligne qui va d’une meule à la ferme. Le commandant est à cette meule, debout sur son cheval ; il saigne toujours, il crie toujours, il n’a plus de voix. Cette fois, je vois bien l’ennemi, ombres défilées et déployées et je lui tire dessus, mais pas vite car les coudes me font mal et je ne puis pas élever mon fusil. Je passe des cartouches à gauche et à droite. Mes deux voisins et moi nous tiraillons, bien tranquillement. Ils ont mis leur sac devant leur tête, j’ai gardé le mien au dos. Une balle frappe la gamelle du voisin de gauche et dévie ; une autre me siffle de si près à l’oreille que je me dis avec un sourire : ô S. , en voici une qui a passé bien près de ce visage chéri ! Mais soudain le voisin de gauche pousse un cri. Il se prend l’épaule à deux mains et crie : oh ! puis il crache un peu de sang. « Sergent, dis-je à son voisin, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il élève les sourcils et dit : Déshabillez-vous. Le pauvre garçon ouvre sa capote, son ceinturon, son pantalon. Mais une convulsion le plie en arrière. Un sang glaireux lui sort de plus en plus abondant de la bouche. Il crie d’une grande voix étouffée : « Adieu, les a…mis ! adieu les a… ! » Je me glisse auprès de lui et je serre le bout de ses doigts sanglants. Mais déjà il ramène sa main contre sa bouche, et par ses lèvres, par le nez aussi, il rend tout son sang contre la crosse de son fusil. Il a une figure allongée, rouge, un nez de buveur ; le sang rend ses traits horribles et paisibles. Il penche le front et ne bouge plus. Alors je sentis dans l’épaule un coup de poing très fort et très pointu, suivi d’un arrachement de vrille qui me donne là même convulsion qu’au camarade. J’attendis un moment pour voir si le sang allait venir. Comme non, je dis à mon voisin : « Je suis blessé. – Va te faire panser à la ferme, me dit-il, vas-y en rampant. » Cependant je ne sentais aucun mal et j’étais très surpris. Je respirais sans douleur et je songeais que si j’avais défait mon sac, comme les voisins, j’aurais assurément eu le poumon traversé. Sac, (pauvre cher vieux raseur ! pensai-je), musette, fusil, ceinturon, je laissai tout ça et m’en allai tout droit. Au fossé, je tombe, je roule et je reste là mordant un peu l’herbe. Cependant, le canon, les petits nuages blancs, les balles et les blessés qui s’en allaient si tristes… Mon Dieu, comme j’en avais assez de l’homme ! et en même temps, blessé pour blessé, comme j’étais content que ce fut à cet inutile bras gauche ! Relevé, je fais quelques pas, pas vite, et tournant l’angle de la ferme, je tombe dans le charnier, car on y pansait, et dans l’oasis car les balles n’y tombaient plus, et la paix y était fraîche comme de l’ombre.  L"immense rectangle gondolé" du plateau des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)  La ferme des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014) On pansait, mais le sergent me fit entrer dans la ferme, une sorte de hangar plein d’hommes sanglants et de paille. L’infirmier s’occupa de moi tout de suite, et me pansa délicatement. A cause du sang perdu, je faiblis un peu sur les genoux et je vis beaucoup de brume, en même temps un grand froid. Mais ça passa. A peine assis contre le mur à côté d’un autre bras sanglant, les Allemands avec un grand piétinement entrèrent dans la cour : « Plessés ! Plessés !… Ceux qui ont des mains lèvent les mains. Ils trouvent quelques fusils qu’ils brisent par la crosse avec des mines terribles. Puis on entend un coup de fusil ; un Français sort d’un coin d’écurie : ils visent à trois, debout ; ils tirent, il tombe. Dès lors, je commençai de parler allemand avec eux et ils nous donnèrent tout ce que je leur demandais : notamment un pauvre misérable blessé au ventre qui demandait en gémissant du lait, de l’eau, une brique chaude, de la paille, une capote, un matelas ! Un officier, le capitaine, accourut en jouant de la cravache. Il cria dans un français grotesque : « Messieurs les prisonniers qui peuvent marcher, levez-vous, où je vous tue ! » Mais il se radoucit dès qu’on lui eût parlé de moi, quoique me disant que nous portions la responsabilité de la guerre. Les blessés geignaient et saignaient. Un certain nombre d’Allemands, mais la grande majorité de Français. Maintenant j’étais couché dans la paille. Un sergent à ma gauche râlait déjà. Et les Allemands vivants traquaient les poules, faisaient du feu, gobaient les œufs (l’un deux m’en donna un) et pillaient la cave. |

|||||

Fin de la transcription de la première livraison de La Grande Revue, décembre 1917 |

||||||

|

Le monument des combats du 4 septembre 1914, ferme des Thomassets

Voir la page

consacrée à ce monument et à

cette

journée du 4 septembre 1914.

|

||||||

| La détention | ||||||

| Samedi 5 septembre 1914 | Nuit

cruelle. Non pas à cause du traitement ; ils nous donnent

tout ;

pas de pain, ils n’en ont pas, mais de leurs biscuits, de

l’eau, du vin, des cigarettes, du café, et ils

nous

parlent de la voix et du geste amicalement. Mais à cause d’être ! à cause des tranquilles étoiles de toujours au-dessus de la ferme. A cause de leur cuisine roulante si bien installée et commode. A cause de leur victoire. A cause de nous. Non pas de moi, je souffre à peine. Mais cette balle dans le ventre qui gémit toujours et trouve toujours quelques chose à réclamer. Son voisin l’injurie. « Oh ! que je souffre, dit-il, oh ! ce n’est pas permis de souffrir comme ça ! » Et il finit par dire d’une voix monotone : « oh maman, oh maman ! » Le sergent râle sans parler. A côté de lui une tête toute couverte de sang va mourir aussi. Les autres dans la paille ne gémissaient pas beaucoup. Beaucoup de blessures aux bras, aux jambes, non pas horribles en elles-mêmes, mais à cause des pansements bâclés, des capotes et des pantalons déchirés, découpés, couverts de grands emplâtres de sang ; à cause des bras jaunes, des pieds sales, à cause de cette promiscuité d’une trentaine de misérables dans la paille. A cause d’être prisonniers. Nous irons à Berlin, Stettin, Magdebourg, disent-ils, nous serons bien traités ; la guerre est finie pour nous, nous devons être bien contents. (Quelle bassesse !) Au matin, le sergent était mort et couvert d’un linge sale d’où sortait seulement sa main jaune. L’homme à la balle dans la tête allait mourir. Couvert lui aussi, on voyait seulement tressaillir comme un soufflet la poitrine haletante. La balle dans le ventre gémissait et demandait un matelas. Ayant traduit, l’officier dit : « nous n’en avons pas pour nous-mêmes.» Je traduisais tout ce qu’ils demandaient. Les officiers écoutaient et me parlaient. Ils m’emmenèrent avec eux, pour causer avec leur colonel, me disant qu’il me demanderait des renseignements. De quoi je souris à l’intérieur. Nous le trouvons dans le champ, pas loin de la célèbre meule, assis sur quelques bottes de paille, avec à peu près tous les officiers du régiment. Le capitaine m’avait fait donner une grosse tartine, lui me fait donner du café et nous causons allemand. D’abord, quelle était notre force ? combien de régiments ? de cavalerie ? d’artillerie ? Constamment je dis : « je ne sais pas, – Où alliez-vous ? – Nous ne savions pas. » Il me regarde avec bienveillance, il a une grosse barbe blonde ronde et un uniforme bleu. – « Vous ne le savez pas, ou vous ne voulez pas le dire. – Si je le savais, dis-je, je ne le dirais sans doute pas, mais je ne le sais même pas. – Oui, les chefs seuls savent où nous allons. » Puis la guerre. La France n’est pas responsable de la guerre, mais la Russie et l’Angleterre. C’est pourtant la France qui paiera. Très cher, une forte indemnité et des colonies. L’empereur a tardé tant qu’il a pu, avant de déclarer la guerre ; il l’a déclarée. (Je les prie de dire cela à leurs soldats qui m’ont tous déclaré le contraire). Un aviateur a jeté des bombes sur Nuremberg. D’ailleurs les Serbes sont des bandits, ce n’est pas un peuple civilisé (Kulturvolk) ; il est indigne de la France de faire la guerre pour des assassins de rois ; les Serbes n’avaient pas du tout accepté l’ultimatum autrichien. Les Russes ont volé le peuple français ; ces braves et malheureux Français se battront donc pour les grands ducs. Ceci, textuellement : le colonel : « Allons, espérons que bientôt, la Révolution sera à Paris. » Moi : « Espérons que non. » Lui : « Mais si, mais si, et alors le Louvre sera brûlé. » Moi : « Vous brûlerez le Louvre ? » Lui : « Non, vous, avec tout Paris… » Moi : « Je suis Parisien, j’espère que Paris ne sera pas brûlé et que nous ne serons pas vaincus. » Mais cependant, cette infatuation, cette sottise et cette froide inhumanité, (cette indignité, cette méconnaissance glacée de l’homme) me déchirent le cœur, je ne puis pas contenir mes larmes. Alors je baissai la tête et je continuai de répondre et de pleurer, sans que ma voix changeât. Un aéroplane allemand grondait dans le ciel, ils l’acclamèrent. La conclusion du colonel fut que la France avait été trompée et conduite par des menteurs comme en 70. Ils décidèrent que je passerais la journée avec la voiture de la cuisine roulante, et ainsi fut fait. C’est ce même jour avec la cuisine roulante qui fut le plus amer. J’étais en voiture avec un sergent, M. de Kretschmann, étudiant, parlant un peu le français, et la plus sotte bête ; et avec un soldat cuisinier, éplucheur de pommes de terre, puis avec un autre, découpeur de viande, ignorants et bons garçons. (Je conclus que l’instruction sans cœur fait les plus intime dépravation). Mais toujours il y avait des gens autour de nous, causant et sans m’injurier, injuriant la France. Aux certitudes de victoire, je disais : « Attendez la fin » ; aux accusations de cruautés : « Où sont vos preuves ? Ou bien ce sont des mensonges, ou bien des crimes isolés ». A la haine contre les nègres : « Ce sont des Français aussi » ; aux accusations politiques : « Où sont vos preuves ? Et comment sauriez-vous lequel ment, de votre gouvernement ou du nôtre ? » Mais quelle bassesse ! et que d’infamantes contradictions ! Ainsi : l’Allemagne n’a pas voulu la guerre ; c’est un peuple pacifique, elle a laissé tous les peuples en repos, sa diplomatie est la plus sotte, elle s’est laissée berner honteusement dans les affaires du Maroc. Cette fois encore, tout le monde s’est dit en Allemagne que l’Empereur allait encore céder, que c’était honteux, que les Allemands devaient enfin se défendre et défendre leurs droits ! Tous les peuples sont contre nous, parce qu’ils nous envient, parce que nous sommes forts. Le Japon, la Russie, l’Angleterre, la Serbie, la Belgique (elle n’a pas voulu rester neutre, tant pis pour elle !), la France ; ils seront tous battus les uns après les autres ; la Belgique, elle est déjà allemande ; les Français, ils se sauvent tout le temps, ils sont battus d’avance, Paris sera anéanti. Les Russes, ce n’est rien, ils ont toujours été battus, les Allemands sont déjà à Varsovie ; les Anglais, ce n’est pas des soldats, ce sont des lâches, ils combattent pour de l’argent, ils ont envié le commerce et la flotte de l’Allemagne, ils seront tous exterminés, eux et leurs colonies, et d’ailleurs ils se sauvent tous, ou ils se rendent, ou ils se déguisent en civils. (Le colonel, le matin, m’avait aussi demandé quelle était notre solde de guerre : - Un sou, quatre pfennigs. - Eclat de rire général. Eux, quarante pfenings, dix sous ! - Vous aussi, vous faites donc la guerre pour de l’argent ! Pas une seule cruauté à la charge des Allemands, - en Belgique, ils ont mis le feu à des maisons, mais uniquement celles où la population civile avait tiré sur eux. C’est bien juste, c’est ça les lois de la guerre. Au contraire, cruautés belges et françaises. Kretschmann reçoit des journaux de Göttingue : nouvelles d’une grande défaite sous Metz, le 23 août, 42.000 tués et 45.000 prisonniers français. Et le capitaine qui vient me dire d’un air aimable : « Savez-vous que Maubeuge s’est rendue ? 45.000 prisonniers français et anglais et environ 400 canons… » Partant, nous faisons le chemin dans la moisson finie, dans les bois ravagés, parmi les chevaux morts et quelques maisons brûlées ou démolies. Orbais ! – Oh quelle entrée dans ce pauvre village de France ! Les carreaux cassés partout (sauf trois ou quatre maisons portant cette inscription infamante : guter man, zu schonen !), les portes enfoncées, et çà et là quelques pauvres femmes et enfants douloureux et attentifs. La cuisine s’installe dans une pauvre petite cour, les cuisiniers dans une pauvre petite maison, chambre à coucher avec deux lits et cuisine. Tout de suite, ils défont les lits, jettent des matelas par terre, préparent à manger, à boire, à coucher. Delcassé est un misérable. Poincaré est un perfide, il a tout préparé avec le tzar. Nous avons mobilisé les premiers. Poincaré sera guillotiné. Paris sera bombardé et détruit… Sept Allemands, à la fois me criaient cela, pressés autour de moi, contre le mur. – Laissez-moi en repos, criai-je. L’Europe entière vous en veut parce que vous ne lui avez jamais fait sentir que votre force et jamais votre justice. – Quant à l’Alsace-Lorraine, jamais elle ne reviendra français, et qu’elle le veuille ou non, ça nous est bien égal ! Désespoir, refus du désespoir. Je dors, accoudé à la petite machine à coudre. |

|||||

| |

||||||

| Dimanche 6 septembre 1914 | Matin,

hélas, matin de défaite encore ! Ils me donnent

un quart

de leur café et, suivant une ruelle, je m’en vais

rêver dans un petit jardin injurié,

derrière la

maison, plein de dahlias et de roses blanches. Ô peine ! Mais on repart. La foule allemande aux pas grossiers, aux commandements barbares, remplit cette pauvre rue française. Humiliation, honte de notre enthousiasme du premier jour. Haine, haine à mort de l’injustice, peur pour les miens, enfin un bouillonnement affreux. Au lieu de me remmener dans la voiture avec les troupes, ils me conduisent à l’ambulance française. Cette ambulance est chez des sœurs, dans un orphelinat, dans une petite classe vidée de ses bancs, nue, avec un Jésus, un saint Joseph et des lys, où sont cinq matelas à terre et cinq blessés : une balle dans le pied, des éclats dans les deux jambes, une balle dans la cuisse, un éclat dans les reins, et une balle dans le ventre qui se plaint beaucoup, avec moi, sixième.  Il s'agit peut-être de cet ancien orphelinat. Photo : V. Le Calvez (13 avril 2014). Sœurs noires très bonnes et affectueuses. Leur institutrice, Jeanne M…, une grande forte fille, l’air gai et tendre, la lèvre couverte de sueur, sa sœur Blanche, quelques orphelines gracieuses et pleines d’attention. Mais la sœur Supérieure, dès que je la vois, tout autres sentiments ! Quatre-vingt-deux ans ! Admirable vivacité du corps et de l’esprit. Le nez un peu piqué, le front pur avec une petite plaie à la tempe droite sous le bandeau blanc, des yeux si affectueux et si limpides ! Aussitôt je ressens une affection respectueuse, toute prête à augmenter. Causerie sur le pillage des Allemands ; Orbais pillé, cassé, mais surtout sali. « Ils ont fait partout ! » dit une bonne femme. Plus rien à manger, le moulin dévalisé, le boulanger cuisant pour les Allemands seuls sous la menace du revolver. Les enfants, après déjeuner causent et rient et puis s’en vont. Les blessés causent de leurs blessures. La balle dans le ventre se plaint et jaunit beaucoup. On le transporte dans un autre lit et il commence à râler et à se tordre les mains. (Il a une femme, mais pas d’enfants.) Comme il va mourir, on renvoie les enfants. Ne restent que nous, les sœurs, Jeanne et Blanche. Et s’en allant, une femme du pays qui était venue apporter des poires, et geindre, dit soudain : « Et puissions-nous être victorieux ! » Ce simple vœu m’arrache les larmes. Plus que les larmes, les sanglots, ces sanglots qui sont ce qu’il y a de plus déchirant pour l’homme. O Justice, donc vaincue ! O France encore une fois humiliée ! Ce grave enthousiasme des premiers jours, encore la forfanterie, encore 70, encore notre sotte fanfaronnade nationale ! Le fameux plan de ce fameux général, la fuite, rien que la fuite, toujours la fuite ! Paris menacé, et personne n’en sait rien, et ces journaux qui mentent toujours. Paris bombardé ! Notre-Dame, le Louvre, pour ces Injustes ! Qu’est-ce donc que cette planète ! N’y a-t-il rien que la Force et faut-il que Prométhée soit vaincu par ces massacreurs de petits enfants ! Je n’en peux plus, le cœur éclate. J’ai beau me dire qu’il y a une armée sous Paris, que le troisième corps en déroute ne fait pas toute l’armée en retraite, et enfin que ce n’est pas fini… Je désespère, je pleure en baissant la tête (Blanche s’en va, sans rien dire, qu’elle soit bénie !) Puis l’accès passe. Mais je ne puis atteindre l’ordre froid en ce qui concerne la Patrie. Je m’aperçois tout à coup que pour moi, incroyant, si la France meurt (langue, histoire et art), je ne tiendrai plus à rien d’immortel. La respiration du camarade devient de plus en plus rapide. Une sœur l’évente avec un ridicule petit éventail de papier. Le curé arrive avec son livre. Il chuchote : « Dites tout simplement : mon Dieu, je vous demande pardon. » Le pauvre garçon répète cela, et autour de lui les prières chuchotées s’échangent. Levé, j’écoute sans entendre, avec ce mélange d’impressions qu’on ne peut pas analyser et qui remplissent tellement le cœur en le troublant. Hélas ! La prière finie, la sœur reste un peu de temps à l’éventer ; un hoquet le prend auquel il obéit sans bruit. Puis il se tait et on lui couvre le visage.  Dans le cimetière communal d'Orbais-l'Abbaye, on découvre la sépulture de Joseph Guillaud, décédé le 6 septembre 1914 : est-ce le soldat dont parle Albert Thierry ? Photo : V. Le Calvez (avril 2014). Un grand merci à Benoit... Arrive un médecin du pays, poitrinaire, faible et tremblant. Examen des plaies, des pansements, lavage affreux de cette misérable chair. Les sœurs prennent avec gaieté les soins les plus dégoûtants ; humilité, je me demande si j’aurais ce courage ignorant de soi-même… Jeanne M… cependant me lave la figure et les mains. Cela à peine fait arrivent des Allemands qui avec leur auto emmènent quatre d’entre nous au Breuil où ils ont installé leur ambulance. Restent seuls la balle dans le pied et moi qui devons partir le lendemain. A dîner, la sœur Supérieure me coupe mon pain tendrement et nous causons. Je lui dis que je ne peux pas croire en Dieu à cause de l’injustice que je vois dans le monde. « Non, dit-elle, Dieu punit les Français des injustices qu’elle a commises contre les Congrégations. » Elle me donne des médailles. Une pour moi spécialement. « Dites tout simplement, dit-elle : mon Dieu, ayez pitié de moi. – Ma sœur, je ne puis dire cela. – Qu’est-ce que vous attendez ? Que Dieu vous terrasse ? – Qu’il soit juste. – Il vous terrassera. » Elle rit ; elle voit des larmes dans mes yeux, elle dit tendrement : « Je prierai pour vous. Vous êtes trop droit et trop franc pour que Dieu ne s’occupe pas de vous. » Elle rit, elle me raconte comment elle a fondé son orphelinat sans un sou, et n’a jamais manqué de rien. « J’ai dit à saint Joseph : ces enfants ne sont pas à moi, ils sont à vous, vous êtes leur père nourricier, nourrissez-les ! » Et elle rit. « Ma sœur, je ne peux pas vous dire combien j’admire une si grande foi. – Vous ne vous imaginez pas quelle paix elle donne. J’ai eu bien des soucis, j’en ai beaucoup encore, puisque nous n’avons pas même de pain. Mais jamais je ne suis inquiète au fond, toujours je me retrouve dans la sérénité et dans la confiance. » Et bien d’autres choses de ses enfants d’autrefois, des reconnaissantes et des ingrates. Enfin, j’aurais voulu l’embrasser. |

|||||

| Lundi 7 septembre 1914 | Sommeil

cruel, dans un lit, mais non déshabillé. Au

matin, la

même tristesse, et un accablement plus profond. Tristesse et

consolation à regarder ce pauvre petit jardin de couvent,

ses

allées en croix, ses poiriers, ses dahlias, ses volubilis,

ses

roses blanches… Quelques Allemands blessés viennent nous voir, nous leur donnons à boire et nous les renvoyons, (égoïstement ? mais la Supérieure ne peut souffrir aucun Allemand ici !) soit au presbytère, soit au Breuil. Ils ne se plaignent pas, mais ils content que nous sommes vaincus, notre armée cernée, eux devant Paris ! Eux devant Paris et prêts à le bombarder. Et comment ? Avec des mortiers spéciaux, construits exprès pour cela par Krupp, servis non pas par des soldats allemands, mais par des ingénieurs spéciaux de la maison Krupp, et lançant des projectiles de seize cents kilogs. Je regarde cet imbécile ; il est fier et content de cette invention, il en a plein la bouche de ses extra-ingénieurs. Et alors ce n’est plus la férocité qui me frappe chez ces Allemands, mais enfin une Bêtise telle, une telle déraison qu’elle les met en dehors de l’humanité. Néanmoins, quel coup ! La fièvre me prend, la Supérieure me donne deux cachets, je me force à manger, mais la tête me tourne. Hélas ! la défaite ! Hélas, la victoire de ces idiots et de ces injustes ! L’ignoble prospérité, et l’ignoble servitude d’une Europe avilie ! Repas du soir. Lecture de quelques prières dans le paroissien de Jeanne M… et d’un peu d’Evangile. Une sœur m’aide à me coucher ; et le désespoir m’aide à dormir. |

|||||

Mardi 8 septembre 1914 1. Théophile Delcassé est le ministre des Affaires étrangères dans le deuxième gouvernement Viviani, du 26 août 1914 au 13 octobre 1915. |

A

peine le

café pris, un officier allemand arrive ; il nous dit

qu’on

vient nous chercher pour nous conduire au Breuil. Il me parle des

cruautés belges et turcotes, mais pas françaises,

souhaite la fin de la guerre, me dit que ma façon de ne pas

répondre a beaucoup plus au colonel. Puis arrive le

conducteur

de l’auto. Je demande à la Supérieure

la permission

de l’embrasser, elle me regarde une seconde, et puis avec une

espèce d’effort et d’enthousiasme elle

dit : «

Je veux bien ! » Chère douce

grand’mère,

toute joyeuse et toute simple. Je serre la main des autres

sœurs,

de Jeanne, de Blanche. Mais les Allemands nous pressent et nous tassent

à trois dans l’auto, et en route ! En route par Orbais et ses pauvres maisons pillées, par une campagne jaune aux grands plissements, couverte de soldats et de voitures, sous un ciel sans pluie mais gris et chargé, nous arrivons au Breuil et nous nous arrêtons sur la place de l’église. A peine arrivé j’entre dans ma mission : je sers d’interprète aux Français et de tête de turc aux Allemands. Mais cette fois je me défends mieux et, sans les faire plier, car la force est imployable, je leur mets le nez dans leur injustice. Nous ne voulions pas la guerre. Vous ne vouliez pas la guerre. Nous avons dû. Vous avez dû. (Wir müsen und Ihr müsset. S’ils ne m’ont pas dit cela cinquante fois, ils ne me l’ont pas dit une.) C’est votre devoir, c’est notre devoir. Vous défendez votre partie, et nous défendons la nôtre. – En attaquant celle des autres, dis-je. Ces imbéciles de Belges ! A présent toute la Belgique est allemande, Anvers aussi, ou ça ne tardera pas. Et penser que ces stupides Belges n’avaient qu’à rester neutres ! Je m’acharne à leur expliquer que laisser passer l’armée allemande, ce n’était pas un acte de neutralité, mais un acte d’alliance, donc d’hostilité envers la France, ils refusent absolument de comprendre. D’ailleurs ils disent que les Français avaient violé la neutralité les premiers, et qu’il y avait des officiers français à Liège. Leur sottise me désarme. J’en trouve enfin deux pour reconnaître qu’ils ont violé la neutralité belge et qu’ainsi la faute en est aux Allemands s’ils se défendent par tous les moyens ; et dans l’excès de la surprise je leur serre la main. A qui la faute dans la guerre ? A. Delcassé (1). – Sans doute Delcassé devait-il travailler pour l’Allemagne. – A la Russie. – Sans doute la France devait-elle abandonner la Russie ; est-ce que vous avez abandonné l’Autriche ? -– Perfidie du tzar, perfidie de l'empereur. – Tous les peuples contre l'Allemagne parce qu’ils sont envieux. – Non, dis-je, mais parce que l’Allemagne est injuste. Injuste ? – J’appelle injustice cette habitude allemande de ne faire appel qu’à la Force. Qu’est-ce que 70 ? la force. L’Alsace-Lorraine voulait rester française. –Réponse textuelle : c’est ça qui nous est égal ! – Je le sais bien ! Ils de rejettent sur l’histoire ; un pédant apporte Charlemagne : je le bats sur la Lotharingie. Louis XIV : je le bats sur les Trois-Evêchés et sur Mulhouse. Et d’ailleurs que nous fait la volonté inconnue de tous ces morts, alors que nous avons devant nous, bien claire, la volonté des vivants ? Voulez-vous la respecter ? Les peuples s’appartiennent-ils à eux-mêmes, ou sont-ils la proie obligatoire des forts ? Jugez. Tant que vous serez les plus forts, vous aurez raison. – Bref, le point de vue de la France est infaillible ? – Non, elle a fait aussi des fautes. Mais enfin elle a cherché la justice et vous n’avez jamais cherché que la force. – Jamais l’Alsace-Lorraine ne redeviendra française. – Eh bien, tâchez d’être vainqueurs ! » Ça les fait rire, ils le sont déjà. Ils sont devant Paris, ils vont le bombarder avec des mortiers et des projectiles de seize cents kilogs (ah, zut !) à moins d’une indemnité de vingt-cinq milliards. « Quelle honte si les Français laissent bombarder Paris ! – Je fais répéter ça : honte pour qui ? Honte pour les Français ? » Les bras m’en tombent, je ne discute plus avec ces voleurs et ces idiots. Enfin, c’est bien les mots qu’il faut : voleurs puisqu’il leur faut vingt-cinq milliards ; et idiots enfin, idiots d’une idiotie érudite, d’une sottise critique, je me risque à dire : protestante. (Cependant approfondir ça ; rester juste. N’oublier pas la vieille maxime de 1905 : les Allemands croient comme des brutes à la réalité du monde intérieur). Leur bassesse et leur inhumanité me firent de peine ce jour-là, parce que je me mis tout de suite dans l’église à servir les infirmiers allemands en traduisant leurs questions et leurs conseils, et en allant chercher pour tous toutes sortes de choses : de l’eau surtout, des pommes, des bouteilles pour uriner, de la paille, enfin tout et tout simplement. Je vis quelques affreuses blessures, des jambes percées, sanglantes, purulentes, couvertes d’énormes bandages ; des bras cassés, avec des attelles en bâtons et de gros paquets d’ouate ; des poitrines abîmées : balles, un petit trou net ; éclat d’obus, un trou ovale pareil à une profonde brûlure ; coups de baïonnette, une plaie rectiligne et suintante. Tout ça, dans la paille, mon Dieu ! dans le transept, dans le chœur, dans quelques stalles enfin, parmi les eaux et les excréments. Voici les deux plus terribles. Un garçon de l’active, ou tout jeune de la réserve, une balle dans chaque cuisse, une dans le pied, une dans le cou, immobilité presque absolue, exigences perpétuelles et à peine un merci (enfin un prodige d’égoïsme) hélas ! il me prie… mais non, je ne puis pas écrire ça. Tu te rappelleras toute ta vie cette chair noire où grouillaient déjà des vers… Baudoin arrive dans une petite carriole, les bras étendus et les mains tâtonnant l’air, il a reçu dans la tempe une balle qui lui a fait sauter les deux yeux. Sauter : il sont complètement hors de l’orbite et gros comme deux gros escargots. L’un complétement nu, tout sanglant, la pupille collée dessus comme une petite lentille verte ; l’autre habillée de deux ou trois chiffons abominables ; il a une morve de sang sous le nez, et une bave de sang aux commissures. A peine l’ai-je regardé que je me mets à pleurer. O Justice, voilà donc quelle guerre nous menons pour vous ! Le soir, à la lueur de deux cierges, qu’elle était triste cette église blanche, abîmée et presque en ruines ! Une seule nef avec un plafond en bois et la voûte ne reprenant qu’au transept ; un seul bas-côté sur la gauche avec une pauvre chapelle à Saint-Joseph où gisaient dans la paille trois Français et un Allemand, celui-ci instituteur, avec une balle dans le ventre ; avec ses gros piliers blancs, son pauvre chemin de Croix aux figures fades, l’autel déchiré entre ces beaux vitraux du Père et de la Vierge, la sacristie pleine d’édredons, de matelas, de paille, et de chair généralement silencieuse et parfois gémissante. |

|||||

Mercredi 9 septembre 1914 1. Le 36e RI fait partie de la 5e Division d'infanterie avec le 74e RI, le 39e RI et et le 129e RI. Citons l'historique du 36e RI : "En réserve le 6, le Régiment s’empare le 7 du village de Courgivaux. Appuyée par l’artillerie, brillamment conduite, cette attaque à la baïonnette dépasse le village et va occuper le bois de Mont-Bléru. La poursuite continue ; le 8, le Régiment se déploie devant Montmirail mais le feu de l’artillerie ennemie étant toujours violent, l’attaque est différée. Dans la nuit, l’ennemi rompt le combat et les jours suivants, la marche en avant s’accentue par le Breuil, Condé, Passy-Grigny, Villers-Agron, Gueux." |

Le

lendemain, infirmier, interprète, je travaille assez bien,

n’ayant à me reprocher que quelques impatiences,

ou bien

contre ceux qui m’appellent tandis que je m’occupe

des

camarades, ou bien contre ceux qui réclament pour eux tout

seuls