Vendredi

4

septembre 1914

1. Le 3e corps rassemble

la 5e et la 6e Divisions d'infanterie.

2. Probablement Le Breuil. Le 28e quitte Le Breuil

pour rejoindre la Ville-sous-Orbais.

|

Vers

minuit, réveil par le canon, les mitrailleuses, les coups de

fusil ; le bruit du canon moins beau. Les mitrailleuses, une

pétarade rapide, brutale et qui donne

l’idée du

délire et de l’irresponsabilité ; les

coups de

fusils, forts et pressés accompagnés de cris, de

chants,

tantôt clairs, tantôt embrouillés, et du

vagissement

soudain de cette trompette prussienne dont un camarade dit :

«

C’est la Mort ! ».

Mais enfin

le

tout, sans

doute à cause de la fatigue, sans grandeur, morose,

mécanique, bête, comme un bouillonnement de

chaudière ; sauf les cris et la trompette qui y mettaient du

barbare ; et enfin de telle sorte que ça ne nous

empêcha

pas de dormir.

C’était

le

passage, dit-on le lendemain, de ce pont de Dormans qui finalement

n’a pas sauté. Et qui sauta, et dont nous ne

sûmes

plus rien.

Avant

l’aube, nous

repartons par les bois, mais recevons ordre de revenir dans les vignes

et d’y faire des tranchées. Pas de pelle,

naturellement.

Avec deux fagots et des échalas, je me retranche, et

Levasseur

et moi nous dormons sur la paille.

Une aube

vient,

violette, grise, où le soleil est enfumé,

saluée

par le canon. Sur le versant gauche, des camarades bleus se glissent

entre les vignes, avancent, puis reculent. Ça ne semble pas

réel. Sur le versant droit, village éteint. Au

fond,

fumée.

Après

quelques

coups de canon, sans tirer, nous repartons. Encore les bois, les

sentiers, la fatigue. Nous nous reformons près de la ferme

et

tandis que les officiers disaient au soir que chacun resterait sur ses

positions, nous reprenons le chemin de la veille. Encore la fuite ?

Encore la route entre les grands peupliers, les chevaux morts, des

colchiques, les sacs éventrés, la peine. La

fatigue, la

chaleur, la honte, les plaisanteries des camarades (on rit de sa

misère, disaient-ils ; mais est-ce rire que

d’annoncer la

prise de Paris avec cette certitude ?) me firent un chagrin

à

éclater. Ce fut le matin de la destruction du

cœur. Car

d’une part cette folie de l’homme

(malgré la

symphonie admirable des obus !) d’autre part la

défaite

possible de la France (encore que oui ! ce n’est bien que la

débâcle du troisième corps (1))

m’accablent. Et

tête baissée, marchant dans mes seuls pas, les

larmes aux

yeux, le cœur contracté par une impitoyable main,

je ne

puis plus même lire les poteaux indicateurs, et je suis

pareil

à un homme mort.

Nous

quittons la

route

pour entrer dans les bois, et nous marchons sans arrêt. Nous

allons être coupés ! dit un lieutenant. Compagnies

et

régiments confondus, horribles chemins à

fondrières, à boue, à suintements

horribles. Et

rien à boire dans ce marais, mourant de soif. Quelques

mûres, et la consolation de quelques houppes

légères de bruyère.

Épuisement,

harassement, coups de canon, mais ça nous est bien

égal !

Halte couchée dans ces bois surchauffés ; pas

d’eau

à cette traîtresse petite maison !

Ha,

qu’il faut

chaud ! qu’il fait triste !

Traversé

un

village inconnu (2) ; le canon nous poursuit de cette longue

crête.

Puis ce long val, toujours les obus au-dessus de nous, leur tracas

final, non pas leur chant ; mais rien n’importe à

l’homme exténué. |

|

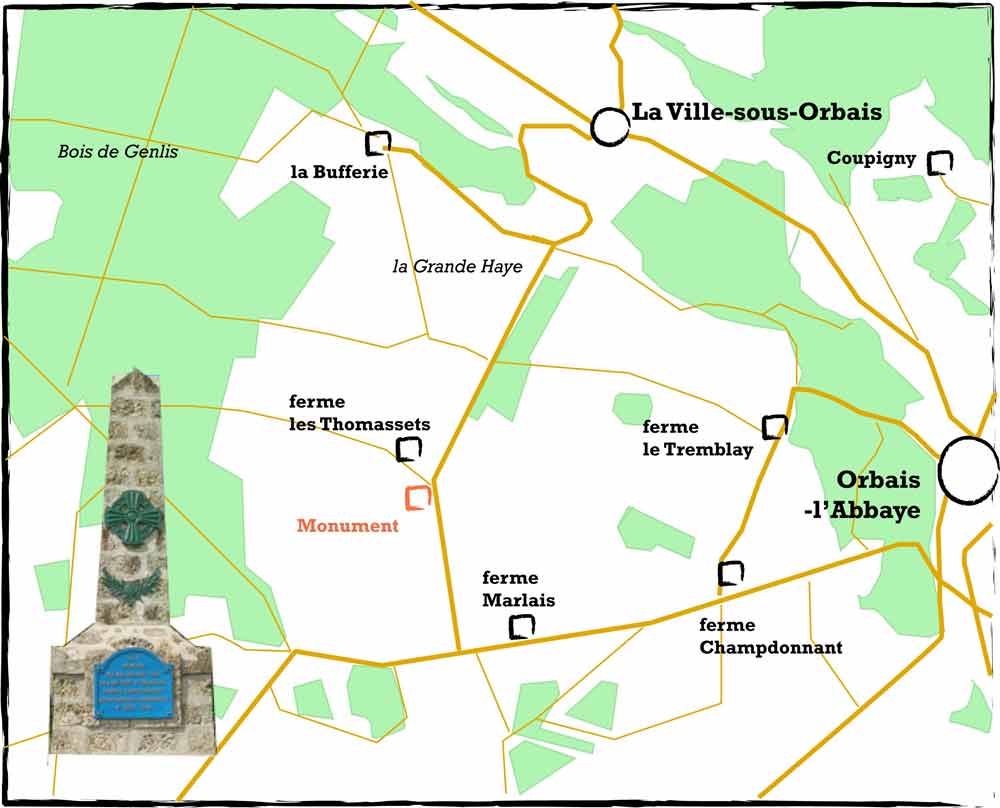

La route venant de l'Huis et descendant vers Le Breuil. Photo : V. Le Calvez (avril 2014).

Le "long val" dont parle Thierry est certainement la vallée du Surmelun (ruisseau).

Selon certains rapports de compagnie, le 28e passe le ruisseau à la hauteur de La Ville-sous-Orbais.

Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

Le carrefour de la Ville-sous-Orbais : chemin des troupes qui sont montés sur le plateau des Thomassets.

Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

|

|

|

3. S'agit-il de la ferme des Thomassets ?

4. Le lieutenant Noblesse

est lieutenant à la 5e compagnie du 28e RI.

Il sera évacué pour maladie en octobre 1914.

|

Au long

d’un petit

bois, croyant tomber, je me jette mon quart d’eau

à la

figure ; ranimé ou à peu près,

j’atteins la

grand’halte : une heure sous un affreux soleil. Obus sur

nous.

Nous montons la crête, nous nous couchons, nous gagnons une

meule

près d’une ferme (3), repos !

– un bois plus

loin, repos

!

A peine

tapis dans

ce

bois, nous recevons l’ordre de contre-attaquer. Nous

ravançons ; joli bois taillis, petit hêtres,

petits

chênes et broussailles ; couchés un instant,

complétés par l’autre demi-section, le

lieutenant

Noblesse (4)

(instituteur,

paraît-il, et

sous-lieutenant qui dormait

fort bien au bruit de la mitrailleuse, comme cet autre Alexandre !)

nous fait déployer.

Enfin voici

le

champ de

bataille ! enfin voici la ligne de feu !

Nous pas le

calme,

mais

la joie ; une certaine joie excitée et ivre…

Le champ,

c’est un

immense rectangle gondolé ; le soleil derrière

nous sur

la gauche ; il est environ trois heures. A gauche une crête

et un

bois. En avant, loin, une crête descendante, grise, entre un

bois

et la même ferme. A droite, le baisier du coteau, et plus

loin

les bois du matin.

L"immense rectangle gondolé" du plateau des Thomassets.

L"immense rectangle gondolé" du plateau des Thomassets.

Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

Une route

longitudinale

avec de petits arbres, une route transversale, le long de la ferme, des

piquets avec de la ronce, deux haies, deux fossés

transverses.

Des vaches dans le pré à gauche. Des soldats

formant

chaîne à chaque plissement. Le canon

derrière et

devant formant dans l’air de petits nuages.

En avant !

La

bataille

n’est rien de visible, mais du fracas. Le canon bourre le

ciel.

On sent comme dans l’orage d’énormes

ballots

d’air comprimé qui se rencontrent. Les

balles…

d’abord je n’ai pas entendu les balles, mais

j’ai

cru, oui vraiment, que des oiseaux effrayés par la mitraille

s’envolaient près de moi avec un petit piottement. |

|

|

5. Est-ce le commandant Denvignes,

chef de bataillon du 24e RI qui a remplacé le colonel Allier

le

30 août 1914.

Selon le JMO, un seul commandant

a été blessé ce jour : Denvignes.

6. Il s'agit probablement de Suzanne Jacoulet,

sa fiancée depuis juillet 1914.

|

En avant !

un bond

!

Voici le premier blessé ; un des nôtres, portant

à

hauteur du cœur sa main noueuse toute rouge d’un

sang lie

de vin. Il dit : « Ce n’est rien ». En

effet, ce

n’est rien. C’est le baptême du premier

blessé. J’ai le cœur si tranquille que

j’en

suis surpris et presque scandalisé par la dureté

qu’il y a certainement dans le cœur

stoïque.

Avancement,

déploiement. Nous nous couchons, mais nous ne tirons pas car

nous avons des camarades devant nous.

C’est

au

deuxième fossé seulement que j’eus

cette intuition

que ces oiseaux c’était des balles ; cette

naïveté me réjouit

jusqu’à sourire.

Mais je ne puis pas dire combien j’étais content

de

retrouver en moi-même, aussi simplement, aussi tranquillement

le

sang des batailleurs ou plutôt celui des mainteneurs et des

fidèles au poste.

Au

fossé, on cria

: en retraite ! Les soldats couraient par chaîne

disloquée, les blessés s’en allaient

clopinant par

la route, une vache tuée dormait sur le flanc, les autres

écoutaient, fanon tendu, ce grand ravage.

Au premier

fossé,

un commandant (5)

nous

arrêta qui criait

d’une voie

enrouée : « En avant ! ils ne sont pas cinquante !

»

Debout sur un cheval rouge, agitant son épée, une

balle

dans le menton lui faisait un trou rouge…

«

R’en avant

! criait-il, R’en avant ! » J’avance sans

me courber

dans les éclats d’obus et dans les balles, sans un

atome

de peur, sans un seul baissement de tête, mais aussi sans

nulle

excitation ; même pas, du moins je le crois, même

pas de

l’orgueil. (Je me suis demandé si le danger

visible me

laisserait aussi tranquille ; mais comment le savoir ? »).

Arrivée

à

la ligne du feu près de la levée de terre, une

haie

légère, quelques arbres ; abritée par

un de ces

arbres, hausses à 300, objectif le coin du bois et le

poirier,

je tire mes premières cartouches, sans joie, avec joie,

enfin

parce que : qu’est-ce que j’aurais fait ? Un bond !

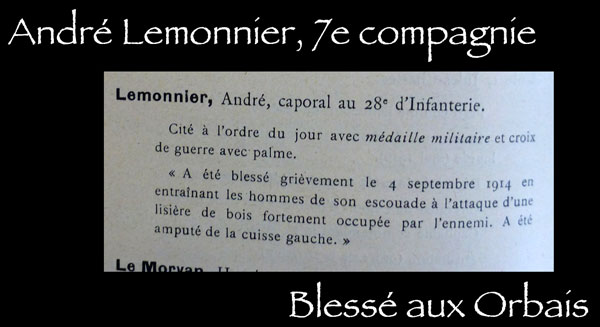

et nous

tirons sur la deuxième ligne. A ma gauche un bon petit

caporal

à la figure innocente. Il tire. Je le regarde, car les

coudes me

font déjà mal. Soudain, il dit : « Je

suis

touché », et sans bouger regarde son

épaule gauche.

Il se tait ; il n’ose respirer. Puis il lâche son

fusil, se

retourne un peu sur le flanc, fait le signe de la croix et dit bien

doucement : « Dieu me bénisse ! » Puis

il joint ses

petits poings sous sa petite épaule, et il baisse le front

ayant

l’air de s’endormir.

Comme il ne

bouge

pas,

je me demande s’il n’est blessé que de

peur.

Un bond !

nous

voici sur

une ligne qui va d’une meule à la ferme. Le

commandant est

à cette meule, debout sur son cheval ; il saigne toujours,

il

crie toujours, il n’a plus de voix. Cette fois, je vois bien

l’ennemi, ombres défilées et

déployées et je lui tire dessus, mais pas vite

car les

coudes me font mal et je ne puis pas élever mon fusil. Je

passe

des cartouches à gauche et à droite. Mes deux

voisins et

moi nous tiraillons, bien tranquillement. Ils ont mis leur sac devant

leur tête, j’ai gardé le mien au dos.

Une balle

frappe

la

gamelle du voisin de gauche et dévie ; une autre me siffle

de si

près à l’oreille que je me dis avec un

sourire :

ô S. (6), en voici une qui

a passé

bien près de ce

visage chéri ! Mais soudain le voisin de gauche pousse un

cri.

Il se prend l’épaule à deux mains et

crie : oh !

puis il crache un peu de sang. « Sergent, dis-je à

son

voisin, qu’est-ce qu’il faut faire ? Il

élève

les sourcils et dit : Déshabillez-vous. Le pauvre

garçon

ouvre sa capote, son ceinturon, son pantalon. Mais une convulsion le

plie en arrière. Un sang glaireux lui sort de plus en plus

abondant de la bouche. Il crie d’une grande voix

étouffée : « Adieu, les

a…mis ! adieu les

a… ! » Je me glisse auprès de lui et je

serre le

bout de ses doigts sanglants. Mais déjà il

ramène

sa main contre sa bouche, et par ses lèvres, par le nez

aussi,

il rend tout son sang contre la crosse de son fusil. Il a une figure

allongée, rouge, un nez de buveur ; le sang rend ses traits

horribles et paisibles. Il penche le front et ne bouge plus.

Alors je

sentis

dans

l’épaule un coup de poing très fort et

très

pointu, suivi d’un arrachement de vrille qui me donne

là

même convulsion qu’au camarade.

J’attendis un

moment pour voir si le sang allait venir. Comme non, je dis

à

mon voisin : « Je suis blessé. – Va te

faire panser

à la ferme, me dit-il, vas-y

en rampant.

» Cependant

je ne sentais aucun mal et j’étais très

surpris. Je

respirais sans douleur et je songeais que si j’avais

défait mon sac, comme les voisins, j’aurais

assurément eu le poumon traversé.

Sac,

(pauvre cher

vieux

raseur ! pensai-je), musette, fusil, ceinturon, je laissai tout

ça et m’en allai tout droit. Au fossé,

je tombe, je

roule et je reste là mordant un peu l’herbe.

Cependant, le

canon, les petits nuages blancs, les balles et les blessés

qui

s’en allaient si tristes… Mon Dieu, comme

j’en avais

assez de l’homme ! et en même temps,

blessé pour

blessé, comme j’étais content que ce

fut à

cet inutile bras gauche ! Relevé, je fais quelques pas, pas

vite, et tournant l’angle de la ferme, je tombe dans le

charnier,

car on y pansait, et dans l’oasis car les balles

n’y

tombaient plus, et la paix y était fraîche comme

de

l’ombre.

On pansait,

mais

le

sergent me fit entrer dans la ferme, une sorte de hangar plein

d’hommes sanglants et de paille. L’infirmier

s’occupa

de moi tout de suite, et me pansa délicatement. A cause du

sang

perdu, je faiblis un peu sur les genoux et je vis beaucoup de brume, en

même temps un grand froid. Mais ça passa.

La ferme des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

La ferme des Thomassets. Photo : V. Le Calvez (avril 2014)

A peine

assis

contre le

mur à côté d’un autre bras

sanglant, les

Allemands avec un grand piétinement entrèrent

dans la

cour : « Plessés ! Plessés

!… Ceux qui ont

des mains lèvent les mains. Ils trouvent quelques fusils

qu’ils brisent par la crosse avec des mines terribles. Puis

on

entend un coup de fusil ; un Français sort d’un

coin

d’écurie : ils visent à trois, debout ;

ils tirent,

il tombe.

Dès

lors, je

commence de parler allemand avec eux et ils nous donnèrent

tout

ce que je leur demandais : notamment un pauvre misérable

blessé au ventre qui demandait en gémissant du

lait, de

l’eau, une brique chaude, de la paille, une capote, un

matelas !

Un

officier, le

capitaine, accourut en jouant de la cravache. Il cria dans un

français grotesque : « Messieurs les prisonniers

qui

peuvent marcher, levez-vous, où je vous tue ! »

Mais il se

radoucit dès qu’on lui eût

parlé de moi,

quoique me disant que nous portions la responsabilité de la

guerre.

Les

blessés

geignaient et saignaient. Un certain nombre d’Allemands, mais

la

grande majorité de Français. Maintenant

j’étais couché dans la paille. Un

sergent à

ma gauche râlait déjà. Et les Allemands

vivants

traquaient les poules, faisaient du feu, gobaient les œufs

(l’un deux m’en donna un) et pillaient la cave. |